20.05.2025 | Fachbeitrag | Margit von Kuhlmann, Christiane Helmstedt

Erwerbstätige Mütter mit und ohne Zuwanderungsgeschichte

Mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede?

Mütter stehen häufig zwischen traditionellen Rollenbildern, eigenen Zielen und wirtschaftlichen Zwängen. Die vermeintliche Lösung im Beruf: Teilzeitarbeit. Dieser Beitrag betrachtet die Erwerbsbeteiligung von zugewanderten Müttern. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu nicht Zugewanderten gibt es?

Zu Beginn ein paar Zahlen: Etwa ein Drittel der Mütter von Kindern unter 18 Jahren hat eine Zuwanderungsgeschichte. Von ihnen kommen rund 30 Prozent aus einem EU-Land, ein knappes weiteres Drittel aus Asien und 22 Prozent aus einem Staat der ehemaligen Sowjetunion. Die wichtigsten Herkunftsländer sind Polen (rund 10 Prozent), die Türkei (9 Prozent), Kasachstan und Russland (jeweils 8 Prozent) sowie Syrien (7 Prozent).

Wie steht es um die Beteiligung eingewanderter Mütter am Arbeitsmarkt? Dies untersucht eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB). Wichtig für das Verständnis ist: Die Studie bezieht sich ausschließlich auf Mütter, die selbst nach Deutschland eingewandert sind, und lässt hier geborene Mütter, deren Eltern eingewandert sind, außen vor.

Wichtige Ergebnisse lauten:

- Während fast 85 Prozent der Mütter ohne Migrationshintergrund erwerbstätig sind, sind es bei zugewanderten Müttern nur etwa 56 Prozent. Zudem arbeiten viele zugewanderte Mütter nur wenige Stunden pro Woche.

- Zugewanderte Mütter sind im Vergleich zu nicht-zugewanderten Müttern häufiger gering qualifiziert (38 Prozent vs. 8 Prozent). Der Bildungsgrad beeinflusst stark, ob und in welchem Umfang sie arbeiten. Je besser ausgebildet, um so eher sind die Mütter auch in höherem Stundenumfang erwerbstätig.

- Die Motivation zur Auswanderung beeinflusst, wie viel die Mütter in Deutschland arbeiten. Frauen, die selbst entschieden haben, nach Deutschland zu gehen, sind im größeren Umfang erwerbstätig, als Frauen, deren Mann die Wanderungsentscheidung getroffen hat.

Einstellungen zur Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit in Familien

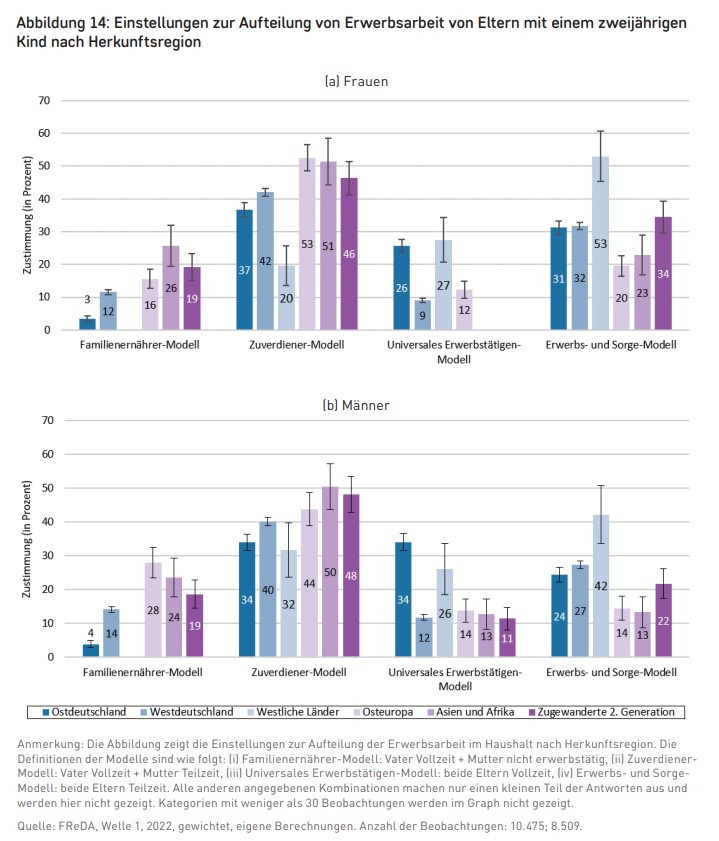

Welche Rollenbilder gibt es in zugewanderten Familien? Die Studie wertet anhand von Daten des „Familiendemografischen Panel“s (FReDA) aus, wie Frauen und Männer in der Gesamtbevölkerung zur Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit stehen. Dazu wurden die bevorzugten Erwerbsmodelle abgefragt und nach Herkunftsregionen sowie nach Frauen und Männern ausgewertet.

Generell bevorzugt eine Mehrheit in allen Gruppen das Zuverdiener-Erwerbsmodell, bei dem der Mann der Hauptverdiener ist und die Frau in Teilzeit arbeitet. Die meisten Frauen und Männer unabhängig von Herkunft und Einwanderungsstatus sprechen sich dafür aus.

Eine Ausnahme bilden jedoch Frauen und Männer, die in Ländern in Süd-, West- und Nordeuropa, Nordamerika und Ozeanien geboren wurden („westliche Länder“). Sie bevorzugen in großer Mehrheit (53 Prozent der Frauen, 42 Prozent der Männer) die gleichberechtigte Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit zwischen Vätern und Müttern, das sogenannte Erwerbs- und Sorge-Modell.

Das klassische Familienernährermodell, bei dem ein Elternteil (meistens der Vater) Alleinversorger ist, findet vor allem bei Männern aus Osteuropa Zustimmung (28 Prozent), nicht jedoch bei Frauen aus diesen Ländern (16 Prozent). Auch Zugewanderte aus Asien und Afrika befürworten dieses Modell zu etwa einem Viertel, hier Frauen und Männer gleichermaßen. Für ostdeutsche Eltern spielt dieses Modell fast keine Rolle. Im Westen sprechen sich immerhin 12 Prozent der Mütter und 14 Prozent der Väter dafür aus.

Umgekehrt können sich vor allem ostdeutsche Eltern das Universale Erwerbstätigen-Modell vorstellen, in dem beide Elternteile voll arbeiten (Mütter: 26 Prozent, Väter 34 Prozent). Ein interessantes Ergebnis der Studie lautet daher: Die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen sind zum Teil größer als die zwischen Nicht-Zugewanderten und Zugewanderten.